2025-11-03 14:27:21来源: 蒲公英Ouryao浏览量:472

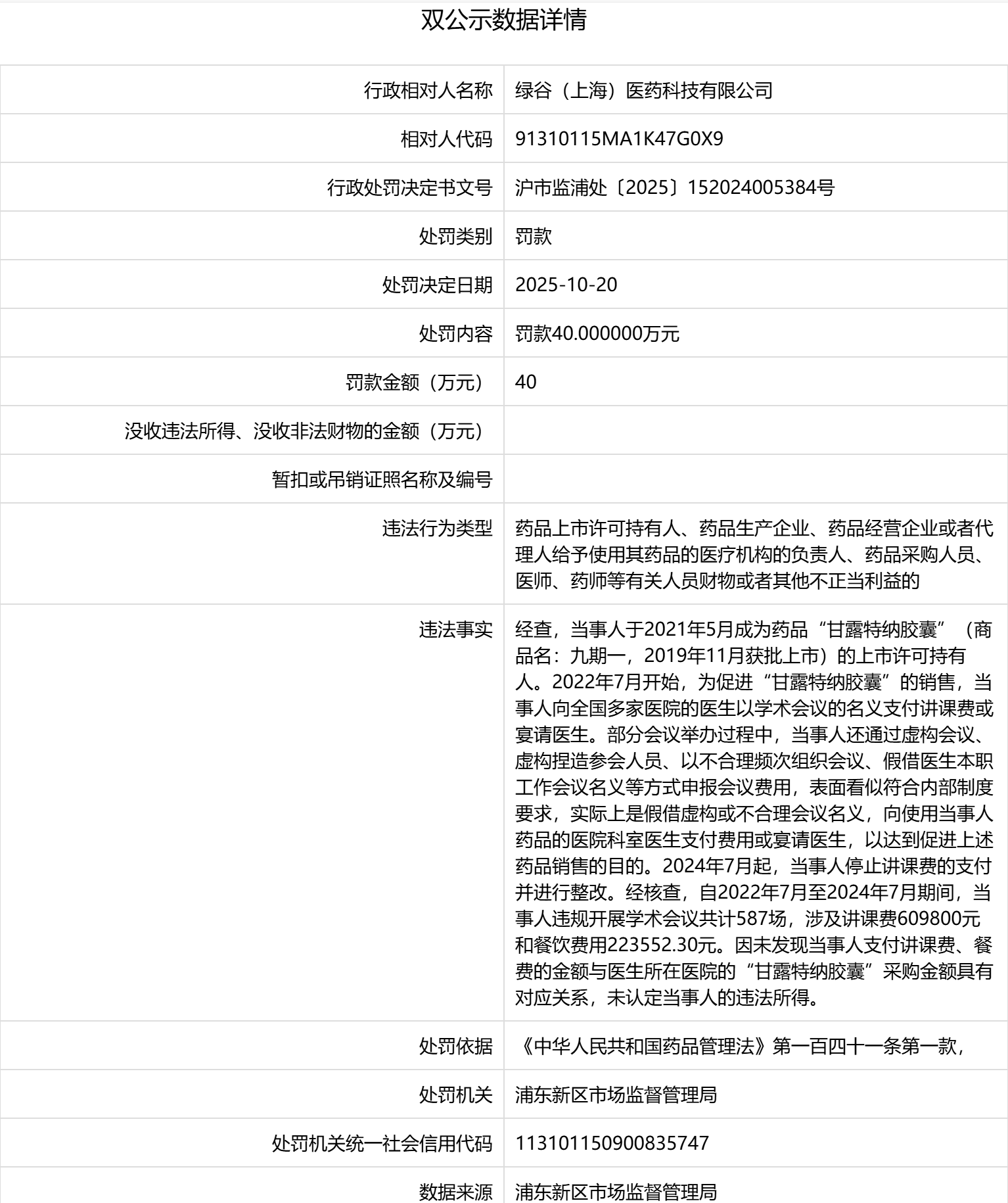

近日,上海市浦东新区市场监督管理局对绿谷(上海)医药科技有限公司涉嫌在药品“九期一”(甘露特钠胶囊)推广中进行商业贿赂一案正式作出行政处罚决定,处以人民币40万元罚款。

这把达摩克利斯之剑终于落下,而绿谷医药的危机远不止于此。

隐秘的利益输送

为提升药品销量,自2022年7月起,绿谷医药开始以支付“讲课费”、提供宴请等形式,向全国多家医院的医生进行利益输送。

其操作手段系统且隐蔽:通过虚构会议、编造参会人员名单、以不合理高频次组织会议,甚至将医生的本职工作会议包装成学术会议等方式,套取会议费用。

这些行为表面上符合公司内部流程,实质是假借学术推广之名,向处方其药品的医生直接给付经济利益,旨在影响医生的处方决策,构成不正当竞争。

此类行为持续至2024年7月,绿谷医药方停止支付讲课费并着手整改。

据核查,在2022年7月至2024年7月的两年间,绿谷医药共计违规开展学术会议587场。其中,产生的讲课费高达60.98万元,餐饮费用达22.36万元,涉及金额总额巨大。

值得注意的是,由于在调查中未发现支付的费用与医生所在医院“九期一”的采购金额存在明确对应关系,因此监管部门未认定绿谷医药的违法所得。

上海市浦东新区市场监督管理局认定,绿谷医药的行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第八十八条第二款的禁止性规定,即禁止药品上市许可持有人以任何名义给予使用其药品的医师财物或其他不正当利益。因此,其行为构成商业贿赂。

最终,监管部门决定对绿谷医药从轻处罚,处以40万元罚款。

公开资料显示,自“九期一”上市以来,其上市许可持有人是绿谷(上海)医药科技有限公司,生产企业为上海绿谷制药有限公司。

创新药明星的陨落

绿谷的故事曾是中国创新药的一个励志样本。2019年,甘露特钠胶囊成为17年来全球首个获批的阿尔茨海默病新药。尽管争议不断,但凭借进入医保后的价格优势,销售一路攀升。

2021年进入医保目录后,患者每月自费仅需300多元。市场反应积极:2024年销量达230万盒,销售额突破6亿元,年均增长近50%。公司原本预计2025年销售额将突破10亿元大关。

然而,转折点出现在2024年11月。药品注册证到期后,由于新许可批件未获批,“九期一”不能再生产。今年4月,全国多地药店出现断货,医保价296元/盒的药品在电商平台被炒至数倍。

5月底,绿谷宣布全面停工停产。短短一个月后,停工转为裁员——公司现金流已无法支撑最低工资发放。

7月2日,绿谷医药科技召开了一场改变命运的全国销售线上会议。公司宣布全国销售人员的最后工作日定在7月30日,仅保留极少数员工支持临床检验工作。这意味着拥有1000多名员工的绿谷即将失去近八成员工。

审批困境与科学争议

绿谷在2024年5月就向国家药监局递交了再注册申请。但10月被要求补充材料,审批节奏明显放缓。

药监部门对“九期一”的审慎态度源于其特殊性。作为中国首个完成三期试验仍被要求“附条件上市”的药品,其研发路径与传统药物截然不同:

创新机制争议:“九期一”采用“脑肠轴机制”,挑战了主流的Aβ沉积假说;

临床试验规模:仅纳入818名中国患者,观察周期36周,远低于礼来同类药物1736名全球患者、18个月观察期的标准;

First-in-class困境:药监局对全新机制药物审批尤为审慎。

今年3-4月,绿谷参加了北京的专家评审会并完成答辩,当时公司声称审批已进入“最终阶段”。但等待变成了绝望——

7月7日,国家药监局再次就《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序》公开征求意见,政策环境持续变化。

制药行业的深刻反思

绿谷医药因商业贿赂被罚,以及随后的停产裁员,这一系列事件为所有制药企业敲响了警钟。

制药企业的核心竞争力应在于产品的真实疗效和安全性,以及持续的创新研发能力。过度依赖营销驱动,尤其是违规推广,最终会损害企业声誉,阻碍行业发展。

绿谷的案例表明,中国医药行业正在经历从重营销到重研发的深刻转型。那些试图走捷径的企业,即使用尽手段将产品推入医保、组建千人大团队,也难逃法律法规与科学规律的双重检验。

声明:本文系药方舟转载内容,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除内容