2025-04-29 15:15:30来源:鼎泰集团TriApex浏览量:1062

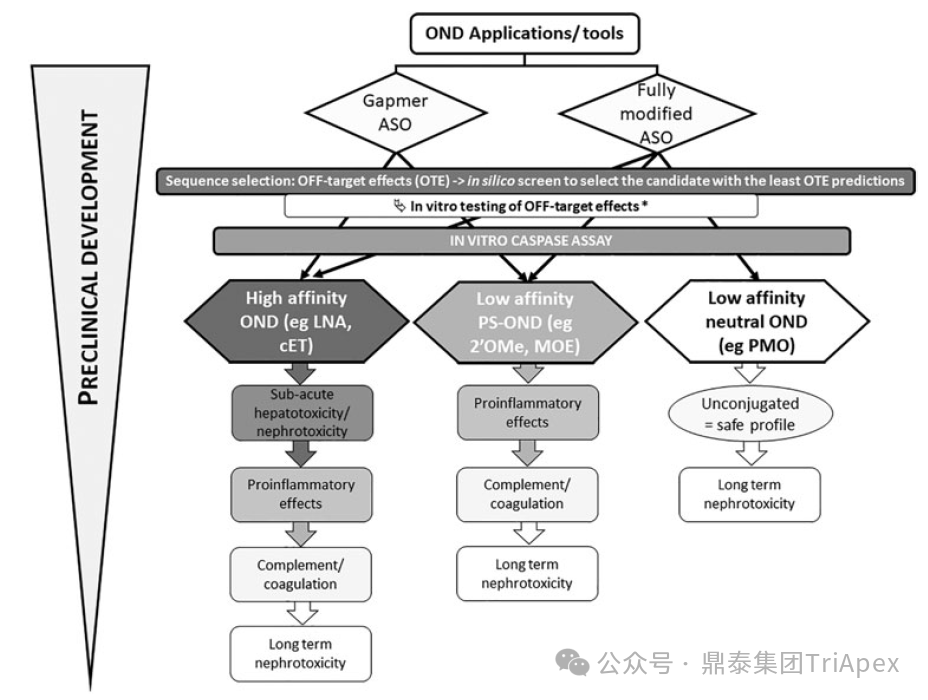

基于锁核酸(Locked nucleic acid,LNA)修饰的 ASO 药物 SPC5001 在首次人体试验中引发了严重的不良事件:高剂量(5 mg/kg)4/6 例健康受试者在给药后突发急性肾损伤,其中 1 例经肾活检证实为多灶性肾小管坏死(multifocal tubular necrosis),该事件直接导致项目终止研发。然而,小鼠和食蟹猴毒理学试验均未预警该毒性,这提示该产品的非临床研究没有准确地预测在人体中出现的毒性反应。该案例为 ASO 药物长期被忽视的潜在肾毒性风险敲响了警钟,随着后续更多非临床与临床试验中发现的肾脏毒性证据的涌现,FDA 对部分已上市的 ASO 药物给予了黑框警告并强制纳入对肾功能监测的要求;同时,该事件也激发行业积极思考如何在药物研发早期关注 ASO 药物的肾脏毒性,以及从临床前研究向临床转化时可能存在的不确定性问题。 全文共:7760 字 20 图 预计阅读时长:25 分钟 反义寡核苷酸(Antisense Oligonucleotide,ASO)作为一种有潜力的靶向治疗药物,近年来在罕见遗传病、代谢性疾病治疗领域展现出巨大的临床治疗前景。多款药物(如Golodirsen、Casimersen等)通过 FDA 加速审批通道上市,为罕见病患者带来了希望。然而,其在肾脏的高暴露特性使肾毒性成为悬在临床转化之路上的“达摩克利斯之剑”。 关于 ASO 药物肝脏毒性的非临床研究和转化研究已经有成熟的经验,而对于其肾毒性及其机制的认知则滞后于肝毒性研究进展。作为药物清除过程的核心,肾脏因其独特的生理特征成为 ASO 毒性作用的主要靶器官之一。肾小球的高血流量(占心输出量 20%)和滤过功能使 ASO 经全身给药后快速在肾皮质积聚,暴露量可占总给药量的 20%。近曲小管(proximal tubule)上皮细胞通过其表面巨蛋白(megalin)和立方蛋白(cubilin)受体介导的内吞,主动重吸收药物,导致肾小管中药物浓度显著高于其他组织,引发以肾小管损伤为主的毒性表型[1][6]。 ASO 药物所致肾毒性的分子机制尚未完全明确,但现有研究提示其潜在机制主要与 ASO 的化学结构、免疫炎症激活、直接细胞损伤和脱靶效应失控相关[7]。ASO 在肾小管上皮细胞蓄积主要通过 2 种作用机制驱动肾毒性风险:溶酶体依赖性可逆损伤与化学修饰介导的不可逆损伤: 溶酶体依赖性损伤,表现为 ASO 在肾小管上皮细胞溶酶体内的颗粒聚集,形成嗜碱性颗粒(basophilic granules)并诱导空泡化(vacuolation)。此类改变通常具有剂量依赖性,且停药后可逆,但高剂量时仍可能触发细胞凋亡。值得注意的是,空泡化若未伴随肾小管退行性变、单个细胞脱落至管腔或肾小管细胞萎缩,多被视为适应性反应而非病理性损伤[8]。 化学修饰特异性机制,多为更严重的不可逆损伤。硫代磷酸酯(PS)骨架可抑制补体调节因子 H,引发补体替代途径持续激活,导致全身性炎症反应,造成多器官免疫损伤,极端情况下可因循环衰竭而出现死亡。此种机制下,非人灵长类的敏感性远高于人类,然而鉴于患者数量有限,其临床风险仍待评估[7]。同时,PS 骨架增强 ASO 与含 RNA 识别基序的核蛋白亲和力,诱导旁斑(paraspeckles)异常区室化,从而影响 pre rRNA 合成,导致核仁应激(nucleolar stress)和细胞凋亡。另外,高亲和力修饰可能引发非靶关键基因 RNA 杂交及降解,导致不可逆损伤。 现有证据表明,ASO 肾毒性主要与蓄积水平相关,仅少数高亲和力序列(如LNA修饰)存在特异性细胞毒性。有研究显示,GalNAc-LNA 修饰的 ASO 在小鼠肾脏仍旧可以保持高蓄积特征,同时伴随显著肝脏 RNA 敲低效果,提示组织浓度-效应之间或存在解离。此种情况下,GalNAc 递送技术的肝脏暴露调控效力或受限于无效及细胞特异性摄取[4]。 本文基于 5 款被 FDA 给予肾毒性黑框警告的 ASO 药物的相关数据,系统剖析其非临床与临床毒性特征,试图回答以下问题: “实验室发现能否解释真实世界中的肾功能异常?临床数据又如何逆向转化对非临床毒性预测模型提出新的要求?” 本文聚焦 ASO 分子设计逻辑,解析化学修饰和毒性特征的构效关系;通过非临床与临床评估数据动态对比,探讨如何更早期、更精确预测 ASO 药物的肾毒性风险,以期为风险预警体系优化提供线索。 图1. ASO 药物所致肾毒性的可能分子机制[7] ★ 文章导览 ★ 01 ASO 药物的作用机制与化学修饰 02 非临床研究中的肾脏毒性:高暴露叠加化学修饰之果 03 临床试验中肾脏相关不良事件:争议与预防性逻辑 04 转化悖论:非临床发现与临床数据看似矛盾的归因 05 破解困局 — 多维度监控体系的科学引导 06 鼎泰集团 ASO 药物非临床评价平台技术能力 ASO 药物的作用机制与化学修饰 ASO 药物通过序列设计靶向特定核酸分子,结合化学修饰优化药代动力学特性,实现从基因到蛋白质的多层级调控,其核心作用机制已发展为两大核心路径:剪接调控(splicing modulation)和转录本降解(transcript degradation)[1]。 图2. ASO 分子的多种作用机制示意图[1] 不论是哪种机制的 ASO 药物,其天然磷酸二酯骨架极易被核酸酶降解,其临床转化高度依赖化学修饰的迭代。通过磷酸盐骨架改造和糖基修饰两大策略,以及新兴的丝氨醇核酸(serinol nucleic acid,SNA)骨架替代,ASO 药物正在逐步突破稳定性、靶标亲和力与递送效率的瓶颈[2][3]。第一代 ASO 的核心修饰策略是通过 PS 骨架改造,显著增强 ASO 的核酸酶抗性,延长血浆半衰期。但由于 PS 带来的高负电荷,这类分子倾向于与血浆蛋白非特异性结合,加剧肾脏蓄积。第二代 ASO 主要以糖基和构象修饰来提升药物的稳定性和靶标结合亲和力,同时通过 GalNAc(N-乙酰半乳糖胺)偶联靶向递送技术,特异性结合肝细胞表面受体 ASGPR,优化药物在体内的递送效率和组织靶向性,使药物在小鼠模型中的肝脏富集浓度提升 3.5 倍,全身暴露降低 95%,大幅降低非靶器官的脱靶毒性风险[4][5]。 图3. ASO 化学修饰结构、特性概览[2] 非临床研究中的肾脏毒性: 高暴露叠加化学修饰之果 已获 FDA 批准上市的 ASO 药物的说明书中,5 款附带肾毒性风险提示,其中Inotersen(Tegsedi®)因其显著肾毒性风险,被要求添加黑框警告。笔者总结了这 5 款药物的基本信息及其作用机制,下文将围绕这 5 款药物进行探讨: 图4. FDA 获批的具有肾毒性风险 ASO 药物汇总 1 Casimersen Casimersen 血浆蛋白结合率低(<37%)。单次静脉注射 14C 标记的 Casimersen(150 mg/kg)后,肾脏放射性活性显著高于肝脏、大脑等器官,提示存在肾脏蓄积。 非临床毒性发现: C57BL/6NCrl 小鼠 重复给药 12、22 或 26 周(QW)后,肾脏组织病理学检查均可见肾小管细胞胞浆嗜碱性增强及上皮退行性变/再生(degeneration/regeneration)。 食蟹猴 重复给药 12 周或 39 周(QW)后,触发补体激活,伴随剂量依赖性肾小管上皮细胞胞浆嗜碱性(tubular epithelium cytoplasmic basophilia),病理损伤随暴露时间而加重。 图5. Casimersen 非临床毒性发现 2 Viltolarsen Viltolarsen 血浆蛋白结合率低(≤40%)。单次静脉注射 14C 标记的 Viltolarsen(20 mg/kg)后,食蟹猴肾皮质放射性浓度(24 h达峰)为骨骼肌的 62-79 倍;重复给药8周后蓄积效应加剧。 非临床毒性发现: CD1 小鼠 26 周重复给药试验中,高剂量组出现两例动物死亡(D140、D169)伴远曲小管/集合管嗜碱性颗粒聚集、空泡化及纤维化。高剂量组存活动物均观察到与死亡动物相似的肾脏组织病理学改变。两项研究中,均在 1000 mg/kg 剂量组观察到与肾毒性一致的临床病理学改变 —— 血尿素氮、肌酐和胱抑素 C 升高。 食蟹猴 肾脏病理学改变与小鼠相似但程度较轻,无纤维化及死亡。 幼龄 CD1 小鼠 ≥60 mg/kg 组肾脏重量增加、肾小管嗜碱性颗粒聚集;1200 mg/kg 组发生 5 例死亡,死因或由肾小管退化促发;2000 mg/kg 组病理损伤进展为小管退化/坏死、扩张及透明管型形成,伴血尿素氮升高。 图6. Viltolarsen 非临床毒性发现 3 Golodirsen Golodirsen 血浆蛋白结合率低(<40%)。单次静脉注射 14C 标记 Golodirsen 后,杜氏肌营养不良 mdx 小鼠模型放射性浓度 0.25-1h 达峰,为骨骼肌的 7-11 倍(骨骼肌仅占 9%-14%)。 非临床毒性发现: C57BL/6NCrl 小鼠 重复给药 12、23、26 周,所有剂量组均观察到持续性肾损伤,伴血清尿素氮和肌酐升高;组织病理学发现包括肾小管嗜碱性/嗜酸性管型、扩张、嗜碱性变、空泡化及再生性病变;重复给药 12、26 周试验中,肾脏病理学改变未见恢复。 食蟹猴 重复给药 39 周,所有剂量组均观察到近曲小管嗜碱性颗粒、远曲小管/集合管嗜碱性、扩张、微泡空泡化和/或单核细胞浸润,恢复期结束仍检测到嗜碱性颗粒,未观察到肾小管坏死。 幼龄 SD 大鼠 剂量递增试验中,高剂量组(960 mg/kg)出现肾小管扩张/退行性变,伴随尿素氮、肌酐及电解质紊乱;关键发育毒性研究中,高剂量组(900mg/kg)死亡率 25%,死因明确关联原发性肾功能损害和/或肾衰竭;中高剂量组见肾小管嗜碱性管型、扩张、空泡化和/或退行性/再生性变,恢复期持续存在。 上述结果与 FDA 后来给与肾脏毒性监测风险警示具有一定的关联性(详见后文)。 图7. Golodirsen 非临床毒性发现 4 Inotersen Inotersen 是唯一因肾小球肾炎(Glomerulonephritis)风险被 FDA 给予黑框警告的 ASO 药物,打破了 ASO 肾毒性以肾小管损伤为主的常规认知。 Inotersen 在人与食蟹猴中的血浆蛋白结合率较高(>94%)。给药后 1h 血浆放射性迅速达峰,24-48h 组织浓度达峰,肾脏为主要蓄积器官。 非临床毒性发现: CD1 小鼠 重复给药13、26周,主试验组及恢复期动物分别检测到剂量依赖性近曲小管嗜碱性颗粒,以及肾皮质小管上皮嗜碱性颗粒/空泡化,恢复期蓄积程度减轻但未消除。 SD 大鼠 重复给药 26 周,可见剂量依赖性蛋白尿,中/高剂量组尿蛋白升高 2-5.2 倍,蛋白肌酐比达 10.7 倍;与尿液参数异常同步出现肾小球细胞增生及基质增厚,巨噬细胞空泡化及颗粒聚集。 食蟹猴 重复给药 13 周,高剂量组动物均检测到近曲小管退行性变/再生,肾脏近曲小管上皮细胞观察到与药物蓄积相关的嗜碱性颗粒;重复给药 39 周试验中,未发现嗜碱性颗粒相关退化或坏死。 图8. Inotersen 非临床毒性发现 5 Nusinersen Nusinersen 仅在皮下重复给药毒性试验中引发肾脏特异性损伤,病理表现为嗜碱性颗粒聚集、肾小管空泡化和单细胞坏死。鞘内给药途径或可显著降低系统暴露,使肾脏蓄积水平较皮下给药减少 2-3 个数量级。 图9. Nusinersen 非临床毒性发现 临床试验中肾脏相关不良事件: 争议与预防性逻辑 1 Casimersen 图10. Casimersen 临床给药方案 关键临床研究中未观察到Casimersen相关肾毒性证据: Phase I/II 试验(NCT02530905) 未检测到与肾脏功能相关的实验室检查异常。 Phase III试验 – ESSENCE(NCT02500381) 同样未报告任何肾毒性相关不良事件。 FDA给与风险警示的预防性逻辑 如前文所述,FDA 在批准 Casimersen 上市的说明书中给与了风险警示,但这并不是因为在 Casimersen 的临床试验实际观察到了毒性信号,而是反映了监管机构当时(2021年)对 ASO 类药物潜在肾损伤风险的类别性预防策略: 检测指标:血清胱抑素 C、尿蛋白肌酐比值(每3月)及肾小球滤过率 用药禁忌:给药前出现持续血清胱抑素 C 升高或蛋白尿阳性 2 Viltolarsen 图11. Viltolarsen 临床给药方案 现阶段完成的临床试验中未观察到 Viltolarsen 相关肾毒性证据: Phase II 试验(NCT02740972) 未检测到与肾脏功能相关的临床异常指标。 Phase III 试验(NCT04060199) 基于非临床数据,在试验方案中设定了肾毒性判定标准(尚未披露数据): · 24h 尿蛋白排泄量 ≥ 300 mg/day · 血清胱抑素 C ≥ 基线值 1.5 倍,或血清肌酐 ≥ 基线值 2 倍且 ≥ 0.3 mg/dL(需间隔一周重复验证) · 镜检血尿阳性结果或其他尿液理化异常 FDA 给与风险警示的预防性逻辑 · 基线必检:血清胱抑素 C、尿液试纸、尿蛋白肌酐比值; · 周期监测:尿液试纸(每月)、血清胱抑素 C/尿蛋白肌酐比(每3月); · 异常响应:治疗期间血清胱抑素 C 持续升高或出现蛋白尿,需强化肾功能评估。 3 Golodirsen 图12. Golodirsen 临床给药方案 Phase I/II 试验(NCT02310906) 2例患者出现短暂蛋白尿,能够自行缓解,未检出严重肾毒性[9]。 Phase III 试验 – ESSENCE(NCT02500381) Sarepta Therapeutics 公司尚有一项上市后的III期临床试验正在进行,试验设计纳入 228 例 6-13 岁患者,尚未有关于 Golodirsen 的临床试验数据披露。 FDA 给与风险警示的预防性逻辑 基于幼龄动物模型中观察到不可逆性/致死性肾损伤且安全窗狭窄;同时,因 DMD 患者的骨骼肌质量减少,血清肌酐可能无法反映真实肾功能状态,故同步纳入胱抑素 C 及动态肾小球滤过率(GFR)作为核心指标,故而建立以下分层监测体系: · 基线评估:建议在启动治疗前完成 24h GFR 定量检测 · 周期监测:每 3 月进行尿液试纸蛋白尿筛查以及血清胱抑素 C 水平追踪 · 异常响应:若蛋白尿 ≥2+ 或胱抑素 C 显著升高,复测 24h 尿蛋白定量联合 GFR 4 Inotersen 图13. Inotersen 临床给药方案 Phase I 临床试验(Study CS1) 尽管笔者尚未检索到该试验的临床数据,但据文献报道,纳入试验的 65 名健康志愿者对 Inotersen 耐受性、安全性良好,未发现包括肾功能异常在内的显著不良反应[10]。 Phase II/III 期试验(NCT01737398) 该研究纳入 173 例遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性成人患者,以 300mg 皮下注射给药至 66 周(主要终点评估时间)。与 Ⅰ 期安全性结论不同,Inotersen 给药组中 3% 患者出现肾小球肾炎并伴随肾病综合征(nephrotic syndrome),停药后症状未缓解且需免疫抑制治疗,而安慰剂组无相关不良事件且 OLE 期也未发现病理。 值得注意的是,所有发生肾损伤的患者均携带 Val30Met TTR 致病位点变异。由于 Val30Met 变异本身与肾功能受累相关,肾小球肾炎的发病机制难以明确区分是药物作用还是遗传背景驱动[11]。 FDA 给与风险警示的预防性逻辑 基于 Inotersen 在临床试验中引发的肾小球肾炎风险,FDA 在说明书中要求采取以下风险管控措施: · 用药限制:因给药组患者 UPCR(尿蛋白肌酐比值)> 5 倍正常上限的发生率为 15%(安慰剂组 8%),不应在 UPCR ≥ 1000 mg/g 的患者中启用 Inotersen · 停药标准:若治疗期间确诊肾小球肾炎,需永久停药并对肾病综合征及其并发症实施监测与治疗 5 Nusinersen Nusinersen 的肾毒性临床证据尚存争议。截至 2019 年的 7 项 Ⅰ-Ⅲ 期临床试验数据显示,治疗组与对照组的肾功能指标异常(血尿素氮/肌酐/胱抑素 C 升高,0-2% vs 0-3%)及尿蛋白阳性率(11%-17% vs 15%-19%)均未见显著差异,仅2例患儿出现复发性尿蛋白阳性,且未报告肾衰竭等严重毒性事件[12]。然而,需结合以下核心证据综合解读: (1)给药途径特殊性:鞘内注射使 Nusinersen 全身暴露极低,与传统 ASO 的皮下/静脉给药毒性谱不可直接类比; (2)患者群体特殊性:脊髓性肌萎缩症患者因肌肉萎缩导致的肌酐生成减少,削弱肌酐的肾功能评估价值。 数据局限性:样本量限制、监测间隔差异及长期随访数据不足,致潜在风险难以排除。值得注意的是,上市后IV期监测研究(NCT04419233,PANDA)报告过 3 例(6%)血尿事件,其中2例被认为与治疗有关[13]。 转化悖论: 非临床发现与临床数据看似矛盾的归因 经前文对比,不难发现 ASO 药物的肾毒性评估体系仍旧面临着一个根本挑战 —— 高剂量动物试验提示的毒性信号与人体实际暴露情景中较少观察到的可归因毒性之间存在不一致性。 1 剂量-暴露失衡与种属屏障的双重扭曲 非临床研究所采用的超高剂量加速了毒性显现,极有可能扭曲 ASO 的作用机制。例如,Viltolarsen 在食蟹猴单次给药后肾皮质浓度达到骨骼肌的 79 倍,但 16 例患儿临床研究全程未见肾毒性事件。上述现象的巨大反差,提示动物模型中肾小管组织病理学改变(如嗜碱性颗粒聚集)或为毒理剂量下的假象。 同时,种属差异也是导致预测失真的核心因素之一。Golodirsen 在幼龄 SD 大鼠高剂量下引发的致死性肾衰竭在人体中并未复现;相反,前文提到的 SPC5001 在人体诱发急性肾小管损伤(AKI),而食蟹猴在同等剂量下并未见病理改变。另一方面,种属间肾单位微环境差异(如补体调控通路、免疫细胞浸润模式)可能影响毒性表型,如 Inotersen 非临床研究仅可见肾小管嗜碱性颗粒或蛋白尿,临床III期却出现肾小球肾炎,挑战“ASO 毒性以肾小管损伤为主”的传统认知。 研发终止的 Drisapersen 则成为罕见例外,其在小鼠中通过上调肾皮质炎性因子(CD68、MCP-1)引发淀粉样沉积,食蟹猴呈现补体介导的肾小球病变;Ⅰ/Ⅱ期临床试验中同步检测到蛋白尿及 α1-微球蛋白升高。作为为数不多的非临床研究结果有效预测临床效应的案例,种属间免疫通路的相对保守性,或许能为未来毒性预测提供关键突破口[6]。 2 化学修饰与代谢的复杂性 化学修饰对毒性预测的影响进一步加剧了转化困境。 PS 和 2'-MOE 修饰的 ASO 在动物体内常诱发肾小管嗜碱性颗粒聚集,但此类现象在临床中几无复现,提示非临床毒性研究可能会夸大在人体内的毒性表现。此外,尽管 ASO 的代谢产物常为无毒或低毒的短链片段,文献表明,某些高毒性 ASO 的快速降解可能生成具有肾损伤活性的短链片段,这一潜在机制尚未被充分纳入毒性评估框架。 3 监管警示与个体化特性的冲突 尽管上述 5 款 ASO 药物说明书均要求肾功能监测,但其依据多源于 ASO 类效应的理论推演。 Nusinersen 鞘内给药使动物体内全身暴露水平骤降,非临床研究发现的肾小管空泡化在人体中几乎未见报道,但监管仍将其纳入肾毒性监测框架。这种看似保守的举措实际上反映了当前毒理学评估身处矛盾处境时的平衡之策 ——在机制研究尚未明晰之前,保守策略仍是风险控制的无奈选择。 破解困局 — 多维度监控体系的科学引导 现有研究凸显了传统毒性评估体系过度依赖动物试验来源的风险评估决策的一大缺陷:种属特异性差异(如代谢速率、蛋白结合率及肾单位结构异质性)不仅可能导致毒性误判,更会削弱临床前数据的转化效力。 尽管 FDA 已批准clusterin、cystatin C、KIM-1、NAG、NGAL、osteopontin 六种尿液生物标志物作为肾小管损伤的标准化监测工具,其应用仍受限于多源性干扰:生物标志物波动可能源自中性粒细胞活化、肝脏分泌等肾外因素;同时,可能与 ASO 局部蓄积引发的适应性反应相关,单纯依赖阈值判断肾毒性风险需谨慎权衡[14]。 为了突破这一困局,有行业研究者正从多个维度革新评估策略: 一方面,通过建立寡核苷酸药物化学结构(序列基序、修饰模式)与毒性表型的相关性数据库,探索基于药物设计的分级风险评估路径,以期在药物设计阶段预判潜在风险,减少对后期毒性模型的过度依赖[15]。例如,PMO 修饰的 ASO 因其电中性特性,血浆蛋白结合力弱,细胞摄取率低,短期肾毒性风险较低,但仍需警惕长期蓄积毒性。 图14. 根据药物设计和化学结构评估寡核苷酸相关毒性的推荐路径[15] 另一方面,构建人体相关性更强的体外转化模型或许会成为破解困境的关键策略之一。通过整合人类原代细胞、类器官或微生理系统,逐步突破传统动物模型的局限。 例如,基于人原代近曲小管上皮细胞(PTEC)建立的体外体系,不仅可全面复现 LNA-ASO 的体内肾毒性,更揭示了 EGFR 内吞抑制及其下游信号通路(MAPK/ERK、PI3K/AKT)的持续性失活是介导肾小管上皮损伤的核心分子机制,据此构建的毒性风险分层模型可为早期筛选提供了分子标尺[16]。 尽管如此,体外模型的预测效能仍需在更广泛的病理场景中验证。当前证据表明,唯有构建多维度毒理学框架,方能推动毒性评估从“警示性监管”向“精准化预测”的转型,而这一目标的实现亟需方法学创新与机制解析的深度协同。 鼎泰集团寡核苷酸药物 非临床评价平台技术能力 作为深耕寡核苷酸药物研发服务的专业团队,鼎泰集团始终从秉持严谨的科学精神和专业的评估体系。我们通过精准的行业洞察、深入的客户需求追踪以及对行业前沿技术的持续关注,致力于推动新型核酸药物的安全性与有效性研究,助力其快速开发进程。在聚焦核心业务的同时,鼎泰集团特别关注制约寡核苷酸药物发展的关键性挑战,包括脱靶毒性风险识别与控制解决方案、免疫原性评估策略优化、递送系统性能提升以及创新概念验证方法等。 截至目前,鼎泰集团已成功完成 70 余款寡核苷酸药物的非临床相关研究,涵盖了广泛的药物类型和适应症。这些成果不仅体现了我们在细分领域的深度积累,更为行业提供了丰富而宝贵的数据支持与经验参考。展望未来,鼎泰集团将继续保持对前沿技术的敏锐洞察,并在技术研发与服务创新方面持续耕耘,以更高质量的标准助力行业发展。我们期待与更多行业的伙伴深入协作、共享见解,在探索和突破中共同推动寡核苷酸药物从早期发现到临床应用的高效转化,实现科学价值的最大化。 供稿:转化科学和药政策略部 参考资料:

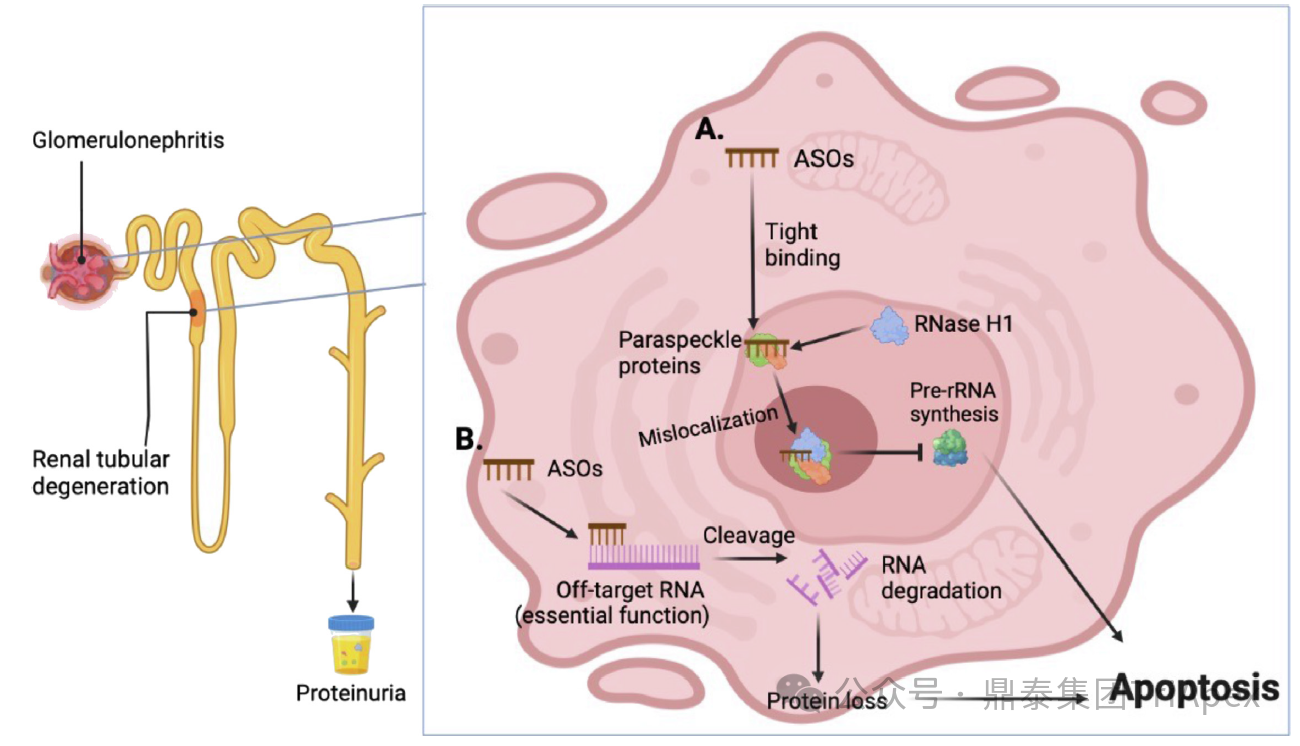

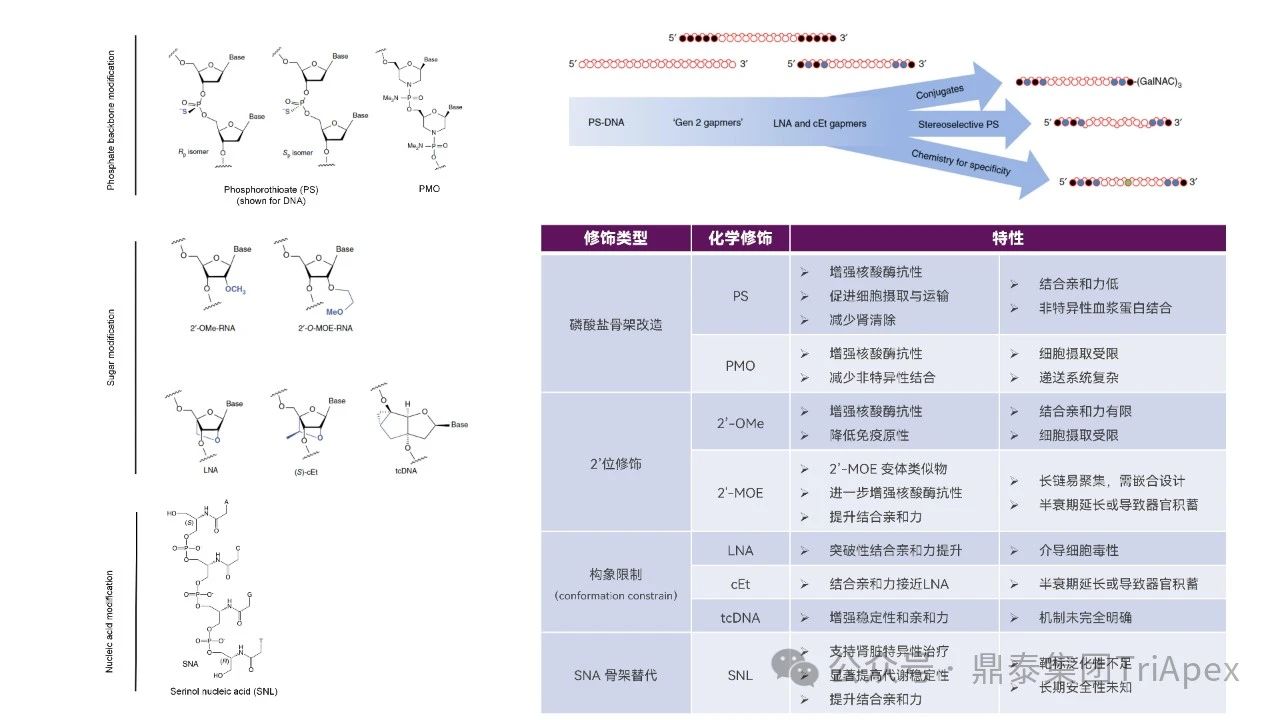

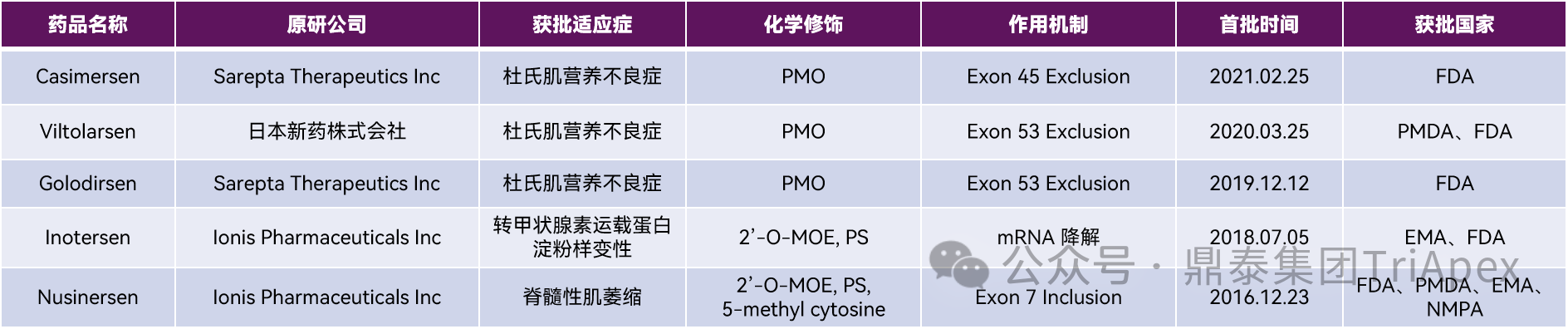

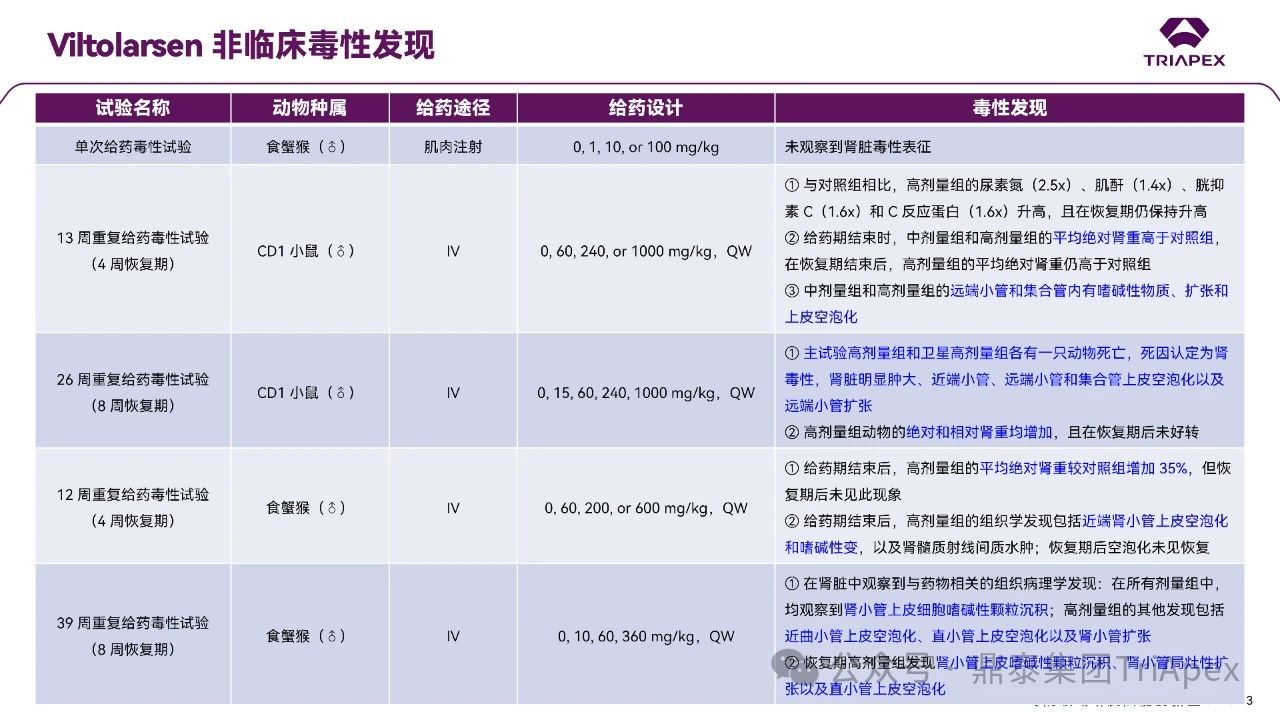

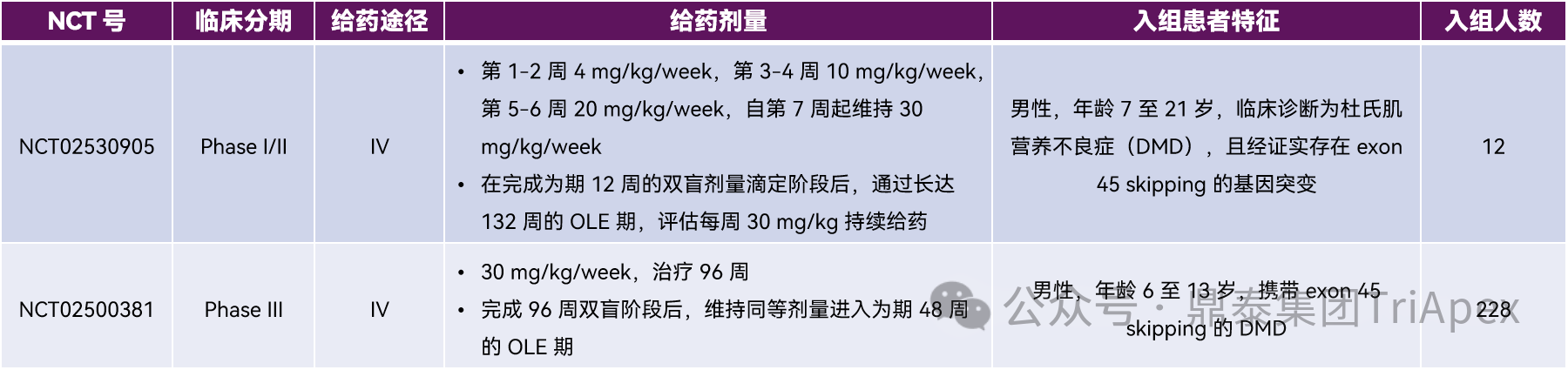

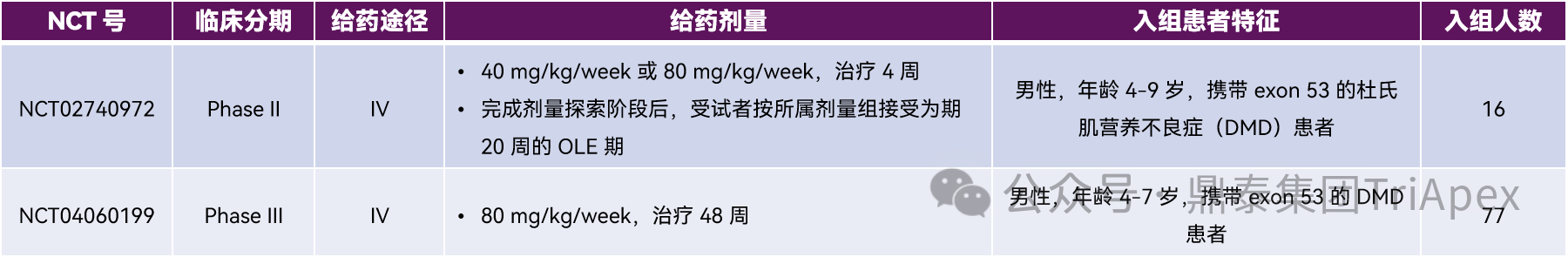

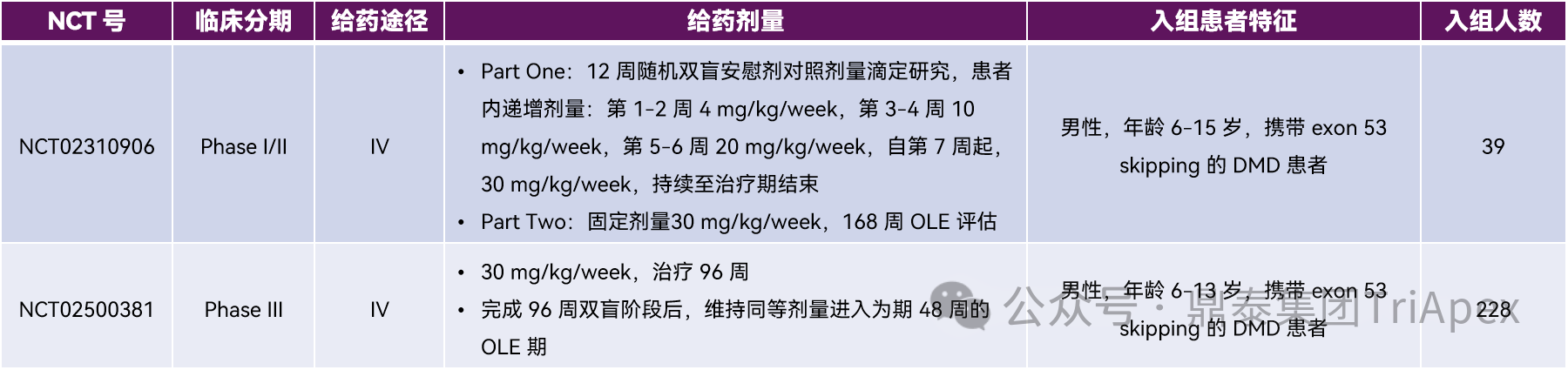

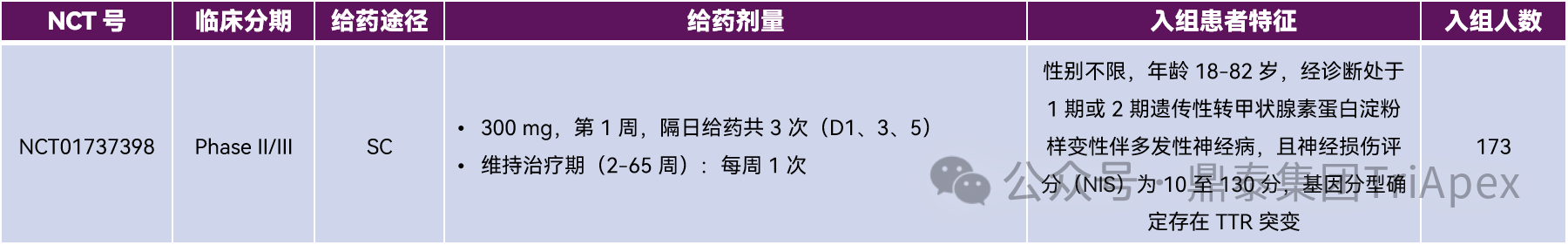

声明:本文系药方舟转载内容,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除内容